| |

||||||||||||||

子供の頃からのラジオ少年が大人になりました。 仕事も電子回路設計一筋でした。 これからは趣味で出来ます。      無線、計測制御、電力制御、ゲルマニウムトランジスタ、アマチュア無線 ※リタイアしたら春から秋までは放浪旅、冬は自宅の研究室(リタイア前に自分の部屋を改造して作った) にこもって毎日、回路設計と実験をするつもりでした。 でも実際はそういかず放浪旅と山登りばっかりになっています。(2019年11月現在) 考えていた通りにはなかなかいかないもんですね。

|

||||||||||||||

| これまでに | 子供のころ | 小さい頃から変わった子で、一人遊びが好きでした。 でも兄弟も多かったし貧しかったので、大したおもちゃも買ってくれません。 でも理科好きだったので、身の回りにあるものでモーターやゲルマニウムラジオなんかを作って遊んでいました。  ゲルマニウムラジオ  ゲルマニウムラジオの回路、当時は意味が分からなかった。 でも今見ても動作原理には奥深いものがあります。 手作りのモーターなんかは今でも作った時のことをはっきり覚えています。 お金が無かったので、ブリキの薄い板を金切りはさみで切って、それにエネメル線を巻き電機子を作り、丸い鉛筆を短く切ったものを半分に分割して表面に銅板を巻き付けて整流子を作った記憶が有ります。 ブラシや軸受けもその辺にある物で作り、暗い部屋の片隅で一人で回して遊んでいました。(変な子) 近所の子が遊びに来ても一人遊びが好きだったので、柱にしがみついて出かけようとはしませんでしたが、母親に無理やり追い出されてしまいました。 本も買ってもらえなかったので、自宅にあった百科事典ををいつも読んでいて疲れると枕代わりにして眠っていました。 でも小学校の高学年になると、外遊びが好きになり暗くなっても帰らなくて、いつも怒られるようになってしまいました。 |

||||||||||||

| 高校生のころ | 中学校時代はスポーツ活動にはまり、高校に入っても同じでしたが、高校一年の時に父親が急死して、お金がかかるスポーツ(平日は夜遅く、休みの日は遠征試合があるのでアルバイトが出来ない)はやめて文科系のクラブに転部しました。 それが高校の理科部(無線班)でした。 当時流行っていて気になっていたアマチュア無線にもはまりました。 ちょうど真空管からトランジスタに移行したころでしたが、まだアマチュアでは作りやすく壊れにくい真空管も人気でした。 写真↓の様な五球スーパーのラジオを作ったり、それを改造して高感度の短波受信機に仕立てたりしていました。  高校の無線のクラブに入るちょっと前にアマチュア無線の資格も取りました。 最初は「電話級」と言って一番簡単なクラスです。 そしてお金は無かったので小型のトランシーバー(送受信が可能な無線機を意味します)で開局しました。 アンテナは不釣り合いな大型の鉄塔(タワー)に載せていました。 ちょうど実家の近くに当時としては大型のマンションが出来て、その時に日照権やテレビ障害などの問題が起こりそうと言うことで、地域で会議を開いていました。 その時に高校一年生でしたけど母親の代わりに、その会議に出席していてアマチュア無線も障害を受ける旨発言したら、マンション側で鉄塔を立ててくれることになったのです。 でも高校生だったので、出来上がったその鉄塔に上がるのが怖くて仕方ありませんでした。 その後、学校のクラブで先輩方が、モールス(電信)をやられているのを傍らで見ていて、面白そうなので「電信級」の資格を取り、真空管の送信機を作ったりして遊んでいました。  詳しくは下欄のアマチュア無線をご覧ください |

|||||||||||||

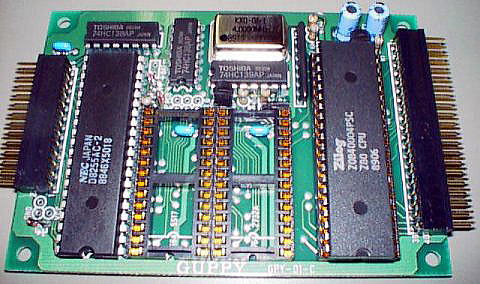

| 大学生のころ | 何とか大学に入ってからは、午前中は授業に出て、午後からは自宅に帰り近くの家庭教師(一件で高校生と中学生の兄妹)を教えて、夕方からは浦安の工事現場ガードマンの宿直、朝起きるとそのまま学校に行くという生活を続けていました。  卒業した大学の現在の授業風景 3年次からは各研究室に配属されますが、当時は電子工学系の希望者が多くて抽選制でした。 私は元来クジ運が悪いほうなので、当然外れて真逆の高電圧実験室に配属になりました。  卒論の高電圧実験室 でも無線関係に興味が有ったので、プロの無線技術士の資格の勉強を友人のM君としていました。 科目合格が可能な資格だったので、2級、1級と受検していましたが、卒業までに1級の取得は出来ま線でした(第2級無線技術士→現在の第二級陸上無線技士) 又、三年次の時には日本にも最初のマイクロコンピュータが入ってきて、NECが発売したトレーニングキットTK-80で演習をした記憶もあります。 最初のマイクロコンピュータはインテルのi8080でした。 忙しかった時だから1級が取れなくても仕方かったけど、猛烈に集中したことが記憶に残っています。 この免許証が見当たらなかったので、最近になって再発行してもらいました。 |

|||||||||||||

卒業後の就職も当時(1980年)はオイルショックから数年たって、何とか上向きなりかけた時代でした。 卒業後は何をしようか?随分考えていましたがなかなか決まりません。 電子関係の設計に進みたいのは決まっていましたが、当時の一般企業は今みたいに、業務ごとの募集は無く入社してから、適性に応じて配属を決定する時代でした。 当時の周りの学生の就職先を見ていると、コネ無しで普通の成績なら一部上場から二部上場クラスの企業なら入れそうでしたが職種はわかりません。  大手企業に就職すれば、収入面でも安定しそれなりの仕事に就くことも可能です(当時はそういう時代でした)。 実際に面接に行っても、どの会社からも「君は営業かセールスエンジニアが向いている」と言われまくっていたので、目的の回路設計業務に就くための作戦を考えました。  ただ自力で生活してきて誰の期待も無いので、どんな会社に就職しても問題はありません。 最初から職種を決めてくれる様な中小企業や、社員が数人みたいな零細企業を中心に面接に行き、かなり歓迎されました。 最終的には回路設計業務を保証してくれた企業、その後長年勤めることになった電子計測器の中小企業と社員が二人だけのベンチャー企業の二社選択になり、前社を選択しました。 でも生活面では将来が一切見えなかったので大きな不安がありましたし、おかげで大きな別れもありました。 。 |

||||||||||||||

| 社会人になって (1980年代) |

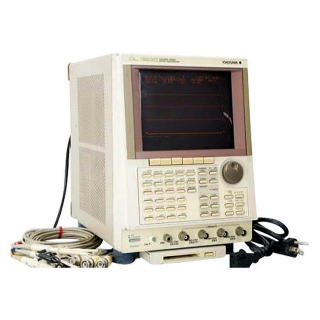

就職したのは1980年 最初の仕事は特殊品の製作、調整部門(現場)でした。 やりたかった設計部門ではありませんでしたが、電気、電子関係の製造のイロハを上司からは教わり、先輩達からはいじめられながら過ごしました 当時の現場は初めての採用の新卒にはかなり冷たい待遇でした。 。 毎日、毎日同じような機器の製作、調整が続いていると仕事にも先行き不安を感じ始めました。 やっと2年が経過する頃、その会社を退職しようかとも思い始めたころに、設計部門に欠員が生じ移動の話が来ました。  それには条件があって、他に候補の人(同じ課の先輩)がいるので、設計の試験をしてみてその適性で決めるとの事。 入社して2年なので、実際の機器の設計など上手く出来ませんでしたが、引いてくれる設計の上司がいて、何とか合格し念願の設計部門に移動出来ました。  当時はアナログ回路もデジタル回路も日進月歩の世界で、とても興味深かったと思います。 アナログはオペアンプの進歩が急速に進み、画期的な低コスト高速のTL07X系のオペアンプが入手できる様になりました。 マイクロコンピュータでは最初の8bitマイコンi8080を改良して高速化したZ80が一世風靡した頃です。 インテル系だとi8080→8080A→Z80→Z80A→Z80B、、、 モトローラだと MC6800→MC6801、MC6809、、 ワンチップだと 8031、8035、8039、8741、、、、 同様に MC6303、68HC11、、、、 とか有りましたね。 16bitだと I8086、Z8000、MC68000 ですよね MC68010、68020、とかあった記憶が MC68020なんかは32bitバスがあって、組み込みに使ってました。 同様に32bitワンチップマイコンのMC68332は画期的でペリフェラル各種を組み込んでいて ワンチップの最終版といった感がありました。 もう20年は経っているとは思うのですが、まだ生産しているようです。  オシロスコープも最初は岩通あたりの安いアナログオシロ、その次はテクトロの巨大なストレージオシロを使っていましたが、マイコンには役立たずでした。  そのうちにデジタルオシロが出始めて、横河のプリンター付きのDL1200を使いました。 出張現場でマイコンのバスラインやら稀に起きるノイズ解析に効果を発揮しました。  こいつを、日本全国担いでいってノイズ解析やらで現場に張り付いていました。 それ程高速では無いのが欠点ですが、ケースがアルミダイキャストで堅牢、トリガがかかった後で自動的にプリントアウトを行えるので、ターゲットの装置に仕掛けて置いて、何日か張り込むのにはうってつけでした。 高速のレコーダーですね。 そう言えば、HIOKIのレコーダーなんてのも、その前には使ってました、アナログ用に。 とにかく新人の設計者にとっては、技術の進歩に追いついていくのに大変な時代でした。 でも、とても楽しかった時代でもあります。 |

|||||||||||||

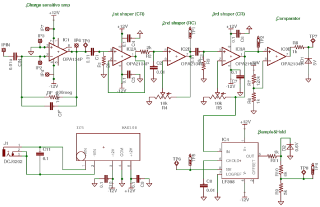

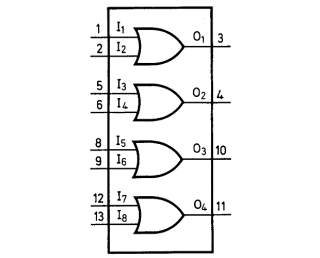

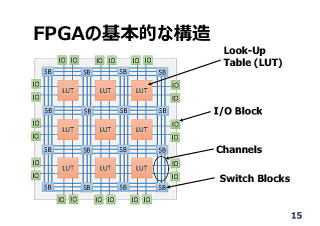

| 2000年以降 | 元々はアナログ回路が専門でしたが、アナログ回路を生かすためにデジタル回路の力を借りる様になりました。 最初は74シリーズロジック(古くはフェアチャイルドやモトローラのCMOSロジック)を使用して、デジタルのシーケンシャルな回路でアナログをコントロールしていましたね。 1970年代の頃の話です。   それが1980年頃からマイコンやモノリシックなAD/DAコンバータが開発されてきて、それらを駆使して高速高精度アナログ回路のデジタルコントロールが可能になりました。  そのマイコンも4bitから8nbit、そして16bitから32bitになって来ましたが、その辺になるとシステムが大きくなりコストや消費電力も増大すると共に、その開発期間やデバック期間も増大してシステムの構成が面倒に(負荷が大きく)なって来ました。 そこで登場してきたのはFPGA(Field Programable Gate Array)です。   |

|||||||||||||

| リタイア後 | 雨や冬時は実験室にこもって、晴耕雨読の様な生活を目指していたのですが、外に出ずっぱりになってしまっています。 その為の電子部品、昔の雑誌(CQ誌、CQハンドブック類、ラジオの製作、トラ技など)を山ほどストックしてありますが、まだ日の目を見ていません。 いつになることやら。 もう少し先かな? |

|||||||||||||

| 産業用電子回路 | 電子回路設計 について |

|||||||||||||

| センサー回路 |  |

|||||||||||||

| アナログ計測回路 |  |

|||||||||||||

| デジタル回路 |   |

|||||||||||||

| マイコン回路 | |

|||||||||||||

|

||||||||||||||

| FPGA |  |

|||||||||||||

| アナログ集積回路 など |

|

|||||||||||||

| 回路の安全性 | 普通の電子回路設計者にとっては回路の安全性というと「回路の安定性」と勘違いするかもしれません。 |

|||||||||||||

| アマチュア無線 | 昔の話 | アマチュア無線を始めてからの話です。  TR-1200         |

||||||||||||

| 再開のきっかけ アマチュア無線局の再申請 |

40年ぶりぐらいでアマチュア無線界を見てみると、昔とはずいぶん違っていました。 今は携帯電話が発達してどこでも誰ともでも、簡単に連絡が出来ます。 電話が嫌ならメールやLINEみたいな通信も可能です。 わざわざ無線なんかを使う必要が無いのでしょう。 極端な例である「深い山の中」くらいしか、普通の携帯電話の通じない場所は無いでしょう。 私は山登りが趣味の一つでもあるので、必要性を見出しましたが。  必要に迫られて、昔取得したアマチュア無線免許証を家の中じゅう探しましが、見つかりませんでした。 確か電話級、そしてその後に電話級の免許を高校生の時に取得したはずです。 その後に取得したプロの免許証も見当たりません。 あきらめてプロの免許証の再発行を総務省(昔は郵政省電波管理局だったけど)に申請して、免許証を受け取り、それを使ってアマチュア無線の局免許証を発行してもらいました。 その際に苦労したのは、昔のコールサインをもらう事でした。 リタイアを計画したときに昔のコールサインを調べたら、すでに誰かに使われていました。 (昔はそういうことは無かったけど、コールサインが足りなくなり再許可、実際には3回くらい使われているみたいです) でも、もう一回調べてみると、今回は使われてはいませんでしたので申請してみると、まだ前の使用者の期限(最長3年間毎の更新)が切れてから半年以上経過していないとの事。 しばらく申請を保留にして、期限が切れた2018年12月に申請して、昔のコールサインをゲットしました。 JF1XXX という1973年頃に取得した思い出深いコールサインです。 このコールサインでなければアマチュア無線を再開する気はありませんでした。 その後、家じゅうを再度探してみると、昔の免許証(電話級、電信級、プロの資格)が出てきました。 最初に取得した電話級の免許証の写真なんかは、中学生の時に撮った坊ずっくりの写真が貼ってありました(笑) 貴重な免許証なので、それらの再発行はせずに使おうと思っています。 |

|||||||||||||

| これから |   |

|||||||||||||

| 実際の運用 | 古いトランシーバーですが、きわめて小型の144/430MHzのVX-3(YAESU)を、山岳遭難の防止用に持っています。  アルプスあたりだと今は、携帯電話が通じるエリアがかなり広範囲ですが、東北や北海道、その他の地方ですと山の麓では、まず携帯電話は通じません。 下山時の待ち合わせなどにも使っています。 |

|||||||||||||

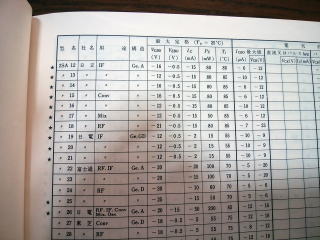

| ゲルマニウムプロジェクト | ある方が命名していました。 増幅素子であるゲルマニウムトランジスタは画期的でありましたが、後に改良されたシリコントランジスタに比べて不安定で性能的にもかなり見劣りするものでしたが、最初ですので仕方ありません。 諸先輩も苦労して高価なゲルマニウムトランジスタを使ってラジオや通信機などを開発して、重くて大きい真空管にかわる新しい製品を実用化していきました。 現在はシリコントランジスタしか使われていませんし、何十年も前にゲルマニウムトランジスタは生産中止されていて入手はほとんど不可能です。 ごく一部がマニア向けにジャンク相当の扱いで老舗半導体販売会社やオークションで扱われています。 ほとんどすべての機能や価格からみてシリコントランジスタが上回っていますので、実用性はありません。 でも当時(およそ1960年代)のゲルマニウムトランジスタを使って現在の回路相当のものを作ることはある程度可能と思います。 しかも半導体やその回路のシュミレーションや測定器類は当時と比べてはるかに優れたものが安価で入手できます。 それらを駆使してレトロなデバイスで現在でも動作する回路を実現する。 これが、私が考えている「ゲルマニウム・プロジェクト」です。 昔のゲルマニウムトランジスタを入手するのも大変です。 オークションや秋葉系のジャンク屋さん、老舗の半導体商社の古い在庫などから少しづつ購入します。 でも、その型番(2SAか2SBがほとんどで2SCは二桁番号、2SDは稀)からはゲルマニウム・トランジスタか否かはわかりません。 しかも、どういう素性(性能)かも調べなければなりません。 昔のトランジスタ、しかもゲルマニウムタイプですから、性能的には相当低レベル覚悟ですけど、価格が安いからと言って、低レベルのしょうもないやつを沢山購入しても無駄です。 今のデバイスならネット上のデータ検索で性能がすぐわかるのですが、50年以上前のデバイスはデータが電子化されていません。 この世界で昔はみんな持っていた「トランジスタ規格表(CQ出版社)」も古い番号のデバイスは削除されています。 仕方なくオークションで最初の番号から載っている「トランジスタ規格表1979年版」を何とかゲットしました。   2SA12から載っています。 この本は貴重です。(マニアだったら)    |

|||||||||||||

| 現在 | ||||||||||||||