電気安全 |

機械安全の原則 |

機能安全の原則 |

|

||

| 50才を過ぎてから大学院のお世話になりました。 プライベートの専門です。  システム安全とは「安全は技術だけで成り立つものでなく、 安全を維持するにはマネージメントも必要だよね」という事です。 |

||

| 安全とは? | 安全とは「許容できないリスクがないこと」 ※国際基本安全規格「ISO/IEC GUIDE 51:2014) 世の中、絶対安全な環境はありません。 どこかで妥協する必要があります。 その落としどころが、このガイドラインで言わんとしたところかな。 この規格はJIS規格にも組み込まれています。 見るだけなら、こちらをどうぞ |

|

「安全」に興味を持ったきっかけ |

海外向けの製品開発を始め、その基本形が出来上がり始めたころに、周囲から言われ始めたのが「性能以外にも2つの要件も考慮しなければ」と言うことでした。  その一つが「計量の国際規格」、もう一つは「安全規格」とのことでした。 国内向けの製品開発がほとんどだったので、最初は良くわからなかったのですが、周囲(親会社)の専門の方に教えを乞うてみると、それらがなんとなくわかってきました。 それらを満足しないと海外では、売れない(又は売りにくい)らしい。 ※後になって分かったのは、一口で海外と言っても国や地域で随分違うので、状況が違います。  とにかくターゲットは高価な機械を買ってくれる「お金を持っている国」=アメリカorヨーロッパです。 それに対応するために調査を始めましたが社内には知っている人もおらず、親会社でも一人だけ(それもすごく癖のある方)なので自力でも対応を考え始めました。  計量の国際規格はこちらをご覧になるとして、安全規格に関してその当時は国内に関連する書籍もあまり無く、赤坂にある日本規格協会の海外企画を販売するコーナーに行き英文原本立ち読みをしていました。 とにかく海外で発行された規格書は効果でしょっちゅう改版されるので購入するのはなかなか難しかった記憶があります。 仕方なく始めた調査ですが、他に相談する人がいなかったせいか、結構ハマっていきました。 |

|

| 安全に関する仕事 | 最初は開発していた機器が、どういった規格に対応しなければならないかを調べ、どうやってその内容に適応させるかを考えました。 今思うと、途中からの付け焼刃みたいな状態で、好ましくはありませんでしたが、最初はそんな感じでした。 それでも少しづつ安全規格も分かってきて、その対応策を考えるのも面白くなってきました。 時代はちょうどEU統合が始まりEC指令が公布された頃です。 EUの欧州指令も機械指令、定電圧指令、EMC指令などが発行された頃です。  CEマーク CEマーク最初はガイドライン的な要求でしたが、すぐに強制力をもったものになり、市場の監査や罰則例もみられるようになりました。 したがって、その要求は厳格に守らなければ危うくなってきました。  そこで、計量の国際規格(非自動はかり指令)で縁の有ったオランダの認証機関(NMI)をたびたび訪問し、相談さてもらいました。 でも、も言う一方の客先であるアメリカは安全規格上では、まだ別世界でした。 ※現在では国際規格に、かなり歩み寄っていますがメートル法/ヤード・ポンド法みたく2層構造になっています。 科学技術ではメートル法を採用していますが、国内の一般生活ではヤード・ポンド法を使っている様に。 又、国土の環境や歴史的な違いから来る認識の違いが各国(エリア)によって存在し、国際規格(IEC/ISO)を国内規格に取り込む際にdeviation(逸脱、差異)が発生しています。  ※世界中が同じ制度、基準、規格ならば統一したマークでOKなんだけど、実際はdeviationが 存在するので、多種多様の認証マークが存在する。 例えば、 昔から土地が乾燥した地盤のEUでは接地も容易でなく感電事故が多かったので「感電」に関する要求が厳しい  アメリカでは電圧が低い(117V)ので、それよりも火災事故が多かったので「漏電」に関する要求が厳しい  日本(旧東アジア)では電圧が低く、岩盤でない地面なので接地も容易で感電事故も漏電事故も少なく、いずれの要求事項が厳しくない といった背景が有ります。 ※旧東アジア:日本、台湾、北朝鮮、旧韓国 EMC(電磁両立性)に関しても土地が狭く人の多いEUでは、電波の放射と耐性の両者に厳しいですが、国土の広いアメリカでは放射のみに注目されています。 国際規格への合致だけでなく、そういった地域ごとの要求事項にも対応する必要が有りました。  特にアメリカは国内法よりも各州(又は郡)の法律が中心で、規格も国が制定するのではなく(民間)団体の発行した規格を選ぶ状況にあります。(輸出する製品群は国際規格対応です)  電気製品だと、アメリカでは厳格なUL規格の認証が無いと売れないと言われますが、特に強制規格ではありません。  民間規格のUL規格を多くの州で認めているだけのことで、他の規格も各州で認められています。 産業機械の場合だとアメリカ防火協会のNFPA79がメジャーなので、そちらの方が実際的ですね。  規格への実際の対応も、アメリカの場合は厳格に規格書の文言(解釈)を考えて対応するよりも、現地の検査官に聞きながら(評価結果からの判断)対応した方が現実的な対応が出来ます。  接触式の検査ジグ(ショックハンマー、穴検査、突起検査) |

|

| リタイアを計画してから | 仕事で始めた安全に関する調査でしたが、興味の範囲がだんだん広がっていきました。 子供の頃から電気に興味あって仕事もその方面でしたが、小さい頃からのラジオ少年でしたので「無線」には特に興味があったので、アマチュア無線やプロの無線従事者免許も取得していました。   EMC試験サイト 周波数スペクトラム EMC(電磁両立性:ElectroMagnetic Compatibility 電磁波の放射+電磁波への耐性)対策の場合は特に高度な電磁波の知識や経験が要求されます。  これは一般的な電子回路設計技術とは大きく異なっていますので、対策は非常に大変ですが、その専門技術を身に着ければ電子回路設計の奥行きが大きく広がります。  これらの技術を企業でなく大学院の研究で出来たらとも思っていました。 当初は安全にこだわらず電子回路に関して、地方の大学での研究を考えていましたが、縁あって新潟の国立大学で安全に関わる電子回路、EMC、その他広範囲な安全技術に関して、学ぶことが出来ました。↓  現役時代はプライベートで安全に関係する4つの学会(電子通信学会、電気学会、機械学会、信頼性学会)に所属していました。 リタイアした現在は、その内の特に安全に関係している機械学会と信頼性学会だけに所属していますが、学会誌の購読だけですね、活動は。  機械学会は機械安全、信頼性学会は半導体やプラントの安全性について特に興味があります。 |

|

| 安全分野 | 電気安全 | 電気製品、電気機械器具、医療機器、電気設備など広範な分野です。、 |

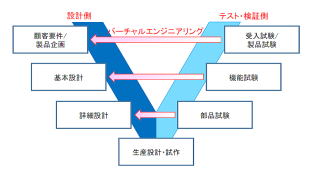

| 機械安全 | ||

| EMC (電磁両立性) |

||

| 機能安全 (ソフトウェアなど) |

|

|

| BCP(事業継続) | ||

| 労働安全 | ||